Joseph Beuys | ヨーゼフ・ボイス

ヨーゼフ・ボイス(1921〜86年)は、旧西ドイツ出身の現代アーティストです。ボイスがこの世を去って26年が経ちました。

ユリーカには、ボイスのたくさんの書籍があります。出版社やテーマは様々ですが、これらの書籍に掲載されているものは全てボイスが生涯をかけて創りだした作品です。どの作品にも、ボイスが思考を巡らし伝えたかったことが詰まっています。

アンディ・ウォーホルと並ぶ現代アート界のスーパースターとして注目されただけでなく、アートの領域から飛び出し、社会活動家として様々な人々に接触。政治的な敵対者から攻撃されながらも、スキャンダルの中心人物であり続けました。

1960年以降のボイスの芸術は、毎日アトリエで作品を作っているというアーティスト像とは異なり、社会的行為(Social Behavior)を重視したものでした。晩年は、政治、経済、思想、芸術、科学…と多岐の分野にわたる討論や講演などと、それを広める組織の活動のため、美術館や博物館からの要望があるものの、作品を作っている時間がないと語っています。そして、時間の合間を縫ってはマルティプル作品(大量生産された美術作品)などにサインをしていたそうです。

左:ボイスのポートレート。

中:ミュンヘンのレーンバッハハウス美術館にて行われたアクション『汝の傷をみせよ』についての討論の様子。(1979年)

右:アンディ・ウォーホルと。背景はウォーホルによるボイスのポートレート作品。(1980年)

彫刻家としてスタートしたボイスですが、1962年以降、現代アート・グループである『フルクサス』との接触により、ボイスが『アクション』と呼ぶパフォーマンス作品を次々と発表していきます。

アクションの内容は、動物とコミュニケーションを試みるもの、文化や宗教をテーマとするもの、街の掃除、討論会の形を取ったもの、自然保護活動など様々ですが、次第に作品、アート・パフォーマンス、社会活動との境界を線引き出来ないようになっていきます。

社会における人間の身体を造形のマテリアルと見なし、人々の有機的な繋がりを彫刻する。そうすることで社会が生命を持った芸術作品となる。『社会彫刻』は多岐にわたるボイスの活動を結びつける重要なキーワードです。

左:フルクサスのハプニング終了後のボイス。舞台に乱入した学生の一人に殴られた。(1964年)

中:新約聖書に『洗足』をテーマとするアクション『ケルティック+〜〜』で、足を洗ったあとの水を被るボイス。(1971年)

右:ニューヨークのルネ・ブロック画廊で行われたアクション『コヨーテ/私はアメリカが好き、アメリカも私が好き』。(1974年)

既製の小便器を美術作品として展示し、現代アートの生みの親とされるマルセル・デュシャンはその晩年、作品を発表せず沈黙を守り続けました。そのデュシャンに対してボイスは、1964年にテレビ放映されたアクション『デュシャンの沈黙は過大評価されている』で強く批判します。アートにおけるデュシャンの革新性を認めながらも、アートを難解で大衆とかけ離れたところへと導いた張本人だというのがボイスの考えでした。

ボイスは、アートをその本来の意味である「誰もが生きるために役立つ技術」として、現代に蘇らせようと試みます。その試みのなかで、生きて生活している誰もが無関係ではいられない社会的な問題と、アートの役割であるクリエイティヴィティを結びつける『社会彫刻』という概念が生まれたのです。

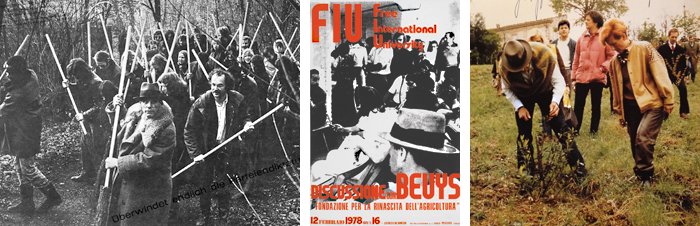

左:学生たちと共におこなったアクション『森林の保存』。(1971年)

中:1974年に設立された『社会彫刻』の理念を広めるための組織である『自由国際大学(Free International University)』の討論会のポスター。

右:イタリアで行った7000種類の植物を植えるアクション『自然の擁護』。

ボイスは、すべての人に「自ら考え、決断し、行動する」ことを通して社会参加せよと呼びかけました。そんな難しいこといきなりいわれても…と思ってしまいます。しかし、それは現代社会に山積みされ、先延ばしされている様々な問題に取り組んでいくには、アクションを起こし、みんなでディスカッションをしながら考えてくことが一番いいじゃないかという考えがあってのことだと思います。

そのことを全身で伝えようとしたボイスのポジティブな姿勢こそが、今日においてもアートの分野を超え、様々な人々へ影響を与え続けているのではないしょうか。

▼映像で見るボイス▼