ローマ・パブリケーションズ(Roma Publications)は、グラフィックデザイナーのロジャー・ヴィレムス(Roger Willems)がアーティストのマーク・マンダース(Mark Manders)とマーク・ナハトザーム(Marc Nagtzaam)とともに、1998年にオランダ・アムステルダムに設立したインデペンデント・アートパブリッシャーです。

多くのアーティスト、アート団体、作家、デザイナーたちと密接なコラボレーションによって独自の出版物を創り上げ、現在までに発行された書籍は、無料の小冊子から豪華本まで様々な形態をとっています。部数もたった2冊から15万部までと幅ひろく、対応の柔軟さをみせる出版社の一つです。

この度、オランダのデザイナーをフィーチャーした『Netherlands Design Fair』の開催に合わせまして、ロジャー・ヴィレムス氏の素敵なインタビュー原稿が届きました!

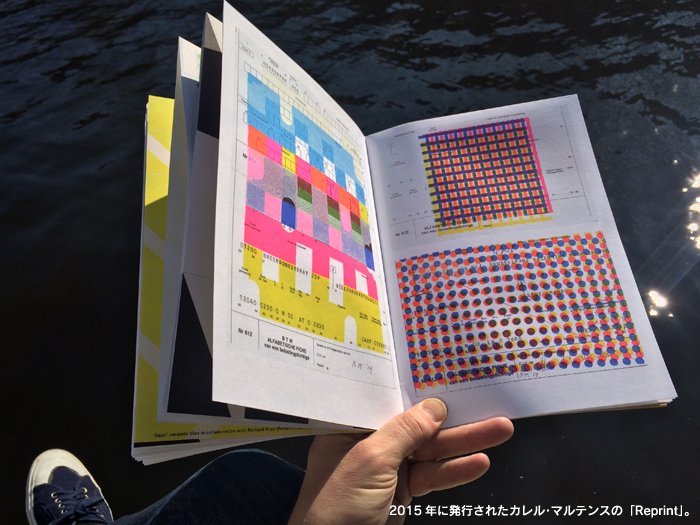

僕はいろんなことに対して「NO」と言ってきた。実際のところローマ・パブリケーションズから出版されているのは、話をもちかけられたもののほんの数パーセントしかない。僕が出版社として安心できて、かつ正しいことをしていると思えるのは、その本に関わる人たちみんなを信頼できて、気をつかう必要がないときだけなんだ。だから、カレル・マルテンスと一緒に本を作れたのはとてもいい経験だった。というのも、僕自身カレルのことをずっと昔から知っていたし、彼の本を世界中に届けることができるのを誇りに思うからね。でも、出版社として発行点数があまりにも多くなってしまうのはよくないと思う。ひとつひとつの本に愛情を感じられなくなってきてしまうから。ブックフェアに参加してテーブルに30冊の本を並べたとして、僕が本当に細部まで把握しているものがそのうち10冊しかなかったとしたら、不安でその場に立っていられないと思うんだ。

出版社として大きくなろうとすると、たくさんの人材や資金が必要になって、その結果とにかくたくさんの本を発行しなければならないサイクルに陥ってしまう。だから自分のルールとして、物事が間違った方向に進んでいると思ったら仕事を減らすようにしている。苦境に陥ったときは、より「多く」ではなく「少なく」作ることによってそこから脱するようにしている。それが僕の哲学。それができるのは、給料を支払う社員がいなくて自分の報酬もそこそこ、毎月の固定費の支払いが在庫を売ることでなんとか成り立っているからこそなんだ。でもそのあたりさえうまくバランスを取っておけば心配ない。余計なプレッシャーなんか感じずに、いい本を作るチャンスだけを待っていればいい。

■デザイナーとアーティストとの関係性について

ローマ・パブリケーションズの本に共通する視覚言語があることは僕も自覚している。でもそれをあえて無視しようともしているよ。むしろ、その本を取り巻く状況や関係性が正しくあるようにデザインしようと思っているんだ。ローマっぽいデザインって、カレル・マルレンスをはじめとするオランダデザインの系譜に、アーティストとの親和性が組み合わさってできているものじゃないかな。僕は、あまり理屈を並べ立てず、自分の世界にこもって一つのことに固執して、長い間同じテーマで制作するアーティストに親近感をいだく。そういった類いの鍛錬やある種の抽象化を見ているととても心地いいいんだ。

だからつまり、伝統と親和性と友情でやってきた感じなんだけど、周りを見渡してみるとローマ以外のところでそんな関係を築くのはとても難しいってことに気づく。アーティストも出版社もみんなプレッシャーを感じながら試行錯誤している。でも僕はただ、自分がいいと思うデザインをして、リラックスしながら気の合う人たちと働こうとしているだけなんだ。僕たちは完全に自由で、やりたいことはなんでもできるんだ、って。

デザイナーとして普通の仕事をもっとたくさん受けたら、もっと稼げるだろうとは思う。でも僕はきっと、そんな環境に全然幸せを感じられないだろう。だから僕の目標は、ローマ・パブリケーションズとしてこのまま行けるところまで行くっていうこと。自分にとって何が幸せかを考えることで、実現できたこともあるし悩まなくてよくなった。目標さえ心に留めておけば一年の終わりに十数冊のすてきな本ができあがってる。この先何が起こるかわからないけリスクはあるよ。だけど毎日気分はいいし、なんだかんだで続けていくに充分なやりくりはできる。単純なようでなかなか骨の折れることだけどね。

■同僚のグラフィックデザイナーで出版社Fw:Books主宰でもあるハンス・グレメンについて

ハンスが身近にいるってことは僕にとってすごく大事なことなんだ。なんて言ったらいいのかな、彼は家族みたいなもので、大・大親友だよ。彼がそばにいることが当たり前なんだ。朝スタジオに行くとまず、僕たちはコーヒーを飲みながらたわいのない話をするんだけど、それが三日もないとさみしくなる。マーク(・ナハトザーム)やマーク(・マンダース)とは本の内容についてばかり話しているけど、ハンスと話すのはデザイナー/出版社として日々こなしている実務的なことがほとんどだよ。その点において僕らはものすごく助け合っている。スタジオに三箱の小包が届いたら、そんなのひとりで簡単に運べるような量なんだけど、それでもハンスは上の階から降りてきて手伝おうとするんだ。だから僕も彼に何かあったときには助ける。自分はたったひとりで働いてるわけじゃない、誰かに頼ったっていいんだって思えることは、本当に、本当に大事なことだよ。

僕は卒業してすぐ学校でデザインを教えることになったんだけど、ハンスは一番最初の生徒のひとりだった。彼にはすでにデザインに対する信念があったから「生徒」だとは思えなくて。だから「君は自分が必要だと思うことをやったらいい。授業に来たかったら来ればいいし、もし嫌だったら来なくてもいいよ」って言ったんだ。それがきっかけで、ハンスは僕のところでインターンをすることになって、ニューヨークのブックフェアにも一緒に行ったし、マーク(・マンダース)と一緒に作品も作った。アーネムに住んでいたときから仕事場をシェアしていたし、ずっと身近にいる存在で……今となっては僕の息子のおさがりの洋服がハンスの息子に行く仲だよ。

■この先のローマ・パブリケーションズついて

出版社がどうあるべきなのか、もちろん僕にも思うところはある。これまでたくさんの人がローマ・パブリケーションズから本を出したいと言ってくれたけど、いろんな理由で断らざるをえなかった。だからこそ出版社として理にかなった選択をして、完成した本を世に広めていかなくちゃいけないと思う。それができる出版社はそんなに多くないからね。たぶんローマ・パブリケーションズの考え方ってちょっと変わってて、こういうふうにしたいって作っていくんじゃなくて、自然に育っていくものだと思うんだ。もちろん出版社として何をしたいのか、ヴィジョンを持つことは大切だけど。

僕は昔作ったが古本屋に並んでいるのを見たときうれしくなる。その本はたくさんの人の手に触れられて、ところどころほころびていたりもするけど、僕には本がより美しくなったように見える。それは仕組まれたことではなくて、ただそうなっただけのことだから。古本屋やフリーマーケットで、マーク・マンダースの『Coloured Room with Black and White Scene (1999年刊)』を見つけると、きっと100年後もこの本はこうしてどこかに存在しているんだろうなって、すがすがしい気持ちになる。時を経て本が変化しているのを見ると、僕たち人間が歳を取るのを見てるみたいで楽しいんだ。

編集・翻訳:樋口歩

写真:Roger Willems